| がん疾患名 | 大腸がん | |

|---|---|---|

| 主診療科 | 消化器内科・外科 | |

| 診療科 | 連携内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 腫瘍内科 | 化学療法 | 併用によるがん治療 |

| 放射線科 | 放射線療法 | 併用によるがん治療 |

| 臨床病理科 | 病理診断 | 病理診断 |

| 緩和ケア科 | 緩和サポート | 身体的・精神的苦痛などのケア |

| 在宅医療部 | 在宅医療対応 | 在宅医療 |

| 麻酔科 | 麻酔 | 手術時麻酔 |

| サポート | 連携内容 | 目的 |

|---|---|---|

| リハビリ | リハビリ | 呼吸及び身体機能回復のリハビリ |

| 臨床心理士 | 診療サポート | カウンセリングの実施 |

| 栄養士 | 栄養指導 | 栄養管理指導 |

| 薬剤師 | 医薬品の供給・情報提供 | 調剤・服薬指導及び相談など |

| NST | 栄養摂取 | 栄養摂取サポート |

大腸がんの治療は大別して(1)内視鏡治療、(2)手術療法、(3)(放射線)化学療法があります。そのうち(1)は主に内科にて治療を行っています。転移のリスクの低い早期がんに関しては消化器内科にてEMRやESDなどの内視鏡治療を行っています。また化学療法や放射線治療、疼痛管理など集学的な治療が必要な場合には消化器内科、外科、腫瘍内科、放射線科、疼痛・緩和ケア科、麻酔科など各科が連携し治療を行います。

手術におきましても腹腔鏡下手術を中心にすえ、様々なバリエーションの施術が可能で、患者さまの状態に即したベストな治療方法が選択され手術を行います。消化器内科での診断の結果、外科治療の適応があれば消化器外科へ依頼する方針となっています。早期にがんが発見された場合は、内科における内視鏡手術下での手術となる可能性が高くなります。

内視鏡検査及び治療件数が増加傾向にあるため、合併症・事故のない安全な検査治療体制の確立に力を注いでいきたいと考えています。また、消化器系疾患を持つ患者さまが非常に多い地域でありますので、各専門分野別に臨床データベースをまとめ分析し、今後のよりよい医療の提供に役立てたいと考えています。

当院の外科は一般・消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、小児外科が一つの大きなチームとして活動しています。外科適応となった消化器系がんの治療は、一般・消化器外科の対応となり、その治療にあたっては経験豊富なスタッフが連携をはかりながら治療を進めています。

手術におきましても腹腔鏡下手術を中心にすえ、様々なバリエーションの施術が可能で、患者さまの状態に即したベストな治療方法が選択され手術を行います。

また、消化器内科との連携も密であり、電子カルテによる情報の共有化も可能なため、消化器内科での検査後、外科的手術が適応となった場合には検査データを含めスムーズなシフトが可能です。患者さまのがんの進行度により、従来からの開腹手術と腹腔鏡手術を組み合わせた手術を行っております。

術前診断の段階で腫瘍の大きさなどの除外項目がない場合は、基本的に腹腔鏡下手術を施行いたします。また、特に肛門に近い直腸がんについては、腫瘍内科との連携により、術前化学・放射線治療法を施行し、肛門温存率の向上を図り、肛門を温存する内肛門括約筋切除(ISR)という手術方法も症例を重ねております。

肝転移・肺転移のある大腸がんに対しても、腫瘍内科・呼吸器外科と密に連携し、全ての転移巣を切除すべく治療を行っています。

さらに、今後がん性腹膜炎状態にある大腸がんに対しても、腹膜偽粘液腫治療の原則を応用することにより、外科的治療をあきらめることなく、腹膜合併切除と術中温熱化学療法を併用した手術を進行中です。

患者さまの身体的・精神的負担を大いに軽減できる腹腔鏡下手術や内肛門括約筋切除術(ISR)を用いた肛門温存手術を適応し、根治性が高く、かつ低侵襲な手術を提供していきたいと考えています。病期Ⅳの進行大腸がんに対しても、外科的治療を決してあきらめないとする考え方をおしすすめていきたいと考えています。

肛門から直腸内に指を挿入し、直腸内の腫瘍(ポリープや癌)を検索します。これにより直腸癌が見つかることも少なくありません。

下剤により大腸の中を洗浄し、肛門から内視鏡を大腸内に挿入し、大腸の粘膜面を観察します。ポリープや癌を直接観察するがことできます。良性悪性の区別や、悪性(がん)の時には深達度の推測も可能です。癌の疑いのある病変から細胞を採取し、診断することができます。ポリープや早期癌を切除することもできます。

肺は肝臓のつぎに大腸癌の血行性転移の起こりやすい臓器です。

肺転移の有無を調べます。

大腸癌と周囲の臓器との位置関係、肝転移やリンパ節転移の有無を調べます。

大腸癌と周囲の臓器との位置関係、肝転移やリンパ節転移の有無を調べます。

CTC(CT大腸造影)と血管造影の構築。CT検査に二酸化炭素による造影権和を組み合わせる事により、より立体的な人体構築ができ手術にも応用できます。

大腸癌と周囲の臓器との位置関係、肝転移やリンパ節転移の有無を調べます。

特に直腸癌では、周囲への癌の広がりを詳細に調べることができます。

特に下部直腸がんに関しては、深達度を診断する検査です。

ステージは癌が大腸の壁に入り込んだ深さ(深達度)、どこのリンパ節まで転移が及んでいるか(リンパ節転移の程度)、肝臓や肺など大腸以外の臓器や腹膜にまで転移しているか(遠隔転移)、の組み合わせで決められています。ステージ0は最も早期で、ステージⅣは癌が最も進行した状態です。治療前に癌のステージを正しく判定することは、治療方針を立てる上で非常に重要です。

Tis:がんが粘膜内にとどまり、粘膜下層に及んでいない

T1a:がんが粘膜下層(SM)までにとどまり、浸潤距離が1000μm未満である

T1b:がんが粘膜下層(SM)までにとどまり、浸潤距離が1000μm以上であるが固有筋層(MP)に及んでいない

T2:がんが固有筋層まで浸潤し、これを越えない

T3:がんが固有筋層を越えて浸潤している

T4a:がんが漿膜表面に接しているか、またはこれを破って腹腔に露出しているもの

T4b:がんが直接他臓器に浸潤している

N0:領域リンパ節転移を認めない

N1:腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が1-3個

N1a:腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が1個

N1b:腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が2-3個

N2:腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が4個以上

N2a:腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が4-6個

N2b:腸管傍リンパ節と中間リンパ節の転移が7個以上

N3:主リンパ節に転移を認める。下部直腸がんでは主リンパ節あるいは側方リンパ節に転移を認める

M0:遠隔転移を認めない

M1:遠隔転移を認める

M1a:1臓器に遠隔転移を認める

M1b:2臓器以上に遠隔転移を認める

M1c:腹膜転移を認める

(大腸癌取扱い規約 第9版より)

| 内視鏡手術 | 内視鏡的粘膜切除術(EMR)保険適応 | |

|---|---|---|

| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)保険適応 | ||

| 外科手術 (腹腔鏡手術含む) |

開腹手術 | 結腸癌の手術保険適応 |

| 直腸前方切除術保険適応 | ||

| 直腸切断術保険適応 | ||

| 局所切除手術 | 直腸局所切除術保険適応 | |

| 腹腔鏡下手術保険適応 | ||

| 補助療法 | 放射線治療保険適応 | |

| 化学療法保険適応(一部適応外) | ||

※あくまでも一般的な流れの目安なので、個人差があります

2005年大腸癌診療ガイドラインの解説 大腸癌研究会編

大腸内視鏡は、大腸の中をのぞいて病気を発見するための道具です。

この内視鏡を用いて大腸内のポリープや癌の切除をおこないます。また、ポリープや腫瘍の形に応じて、切除方法を使い分けます。

粘膜の下に生理食塩水などを注射し、腫瘍を持ち上げ、その後ポリペクトミーの手技によって腫瘍を焼き切る方法です。

| 適応 | 茎をもたない平坦な腫瘍に対して適用されます。 | |

|---|---|---|

| 主な適用病期 | ステージ0、Ⅰ(一部) | |

| メリット | 短時間、かつ、大腸を温存できる。 | |

| 治療スケジュール | 外来受診→内視鏡検査→処置・入院(1泊2日)→経過観察 | |

| 治療方法区分 | 手術 | |

特殊なメスで腫瘍周辺部にマークをつけた後、粘膜下層にヒアルロン酸またはグリセオールを注射し、専用の電気メスを用いて病変を剥離して取り除きます。

| 適応 | 早期の大腸がんの中でも、リンパ節に転移の危険性がほとんどない場合に適用されます。 | |

|---|---|---|

| 主な適用病期 | ステージ0、Ⅰ(一部) | |

| メリット | 体への負担が少なく、かつ、大腸を温存できる。 | |

| 治療スケジュール | 外来受診→内視鏡検査→処置・入院(1~2週間程度)→経過観察 | |

| 治療方法区分 | 手術 | |

[結腸癌の手術]

手術名は、切除する腸管の部位により決まります。

EX.)右半結腸切除、横行結腸切除、左半結腸切除、S状結腸切除

癌から一定の距離の腸管を切り、切除した後、腸管をつなぐぎます(吻合)。

リンパ節郭清(転移している、もしくは転移している可能性のある周辺のリンパ節を取り除くこと)をおこないます。

| 主な適用病期 | ステージ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ(条件付) | |

|---|---|---|

| メリット | 大きな腫瘍であっても対応できます | |

| 治療スケジュール | 外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →手術・入院(2週間程度)→経過観察 他診療科及び他院紹介→外来受診(外科) →手術・入院(2週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 手術 | |

[直腸前方切除術]

開腹で直腸を切除後、結腸と直腸をつなぎます。通常、器械を用いて吻合します。

| 主な適用病期 | ステージ 0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ(条件付) | |

|---|---|---|

| メリット | 肛門を温存できる | |

| 治療スケジュール | 外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →手術・入院(2週間程度)→経過観察 他診療科及び他院紹介→外来受診(外科) →手術・入院(2週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 手術 | |

[直腸切断術]

直腸と肛門管を切除する術式です。従って、人工肛門を造設することになります。

| 主な適用病期 | ステージ 0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ(条件付) | |

|---|---|---|

| メリット | 縫合不全(合併症の一つ)を考えなくてもよい | |

| 治療スケジュール | 外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →手術・入院(2~3週間程度)→経過観察 他診療科及び他院紹介→外来受診(外科) →手術・入院(2~3週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 手術 | |

[下部直腸がん術前化学・放射線後の手術]

| 主な適用病期 | ステージ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ(条件付) | |

|---|---|---|

| メリット | 肛門温存 | |

| 治療スケジュール | 外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →腫瘍内科 化学・放射線療法 (1.5ヶ月)→終了後6~8週間で外科手術(入院2~3週間程度)→経過観察 |

|

[直腸局所切除術]

直腸局所切除術には下記の2つの方法があります。

経肛門的切除:肛門から切除する方法

後方(傍仙骨的)切除:仙骨の横を切って直腸に到達する方法

| 主な適用病期 | ステージ 0、Ⅰ | |

|---|---|---|

| メリット | 回復が早い | |

| 治療スケジュール | 外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →手術・入院(1週間程度)→経過観察 他診療科紹介及び他院→外来受診(外科) →手術・入院(1週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 手術 | |

[腹腔鏡下手術]

炭酸ガスで腹部を膨らませて、腹腔鏡でお腹の中を観察しながら、数箇所の小さな創(ポート)から器具(鉗子)を入れて手術を行います。

| 主な適用病期 | ステージ 0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ(条件付) | |

|---|---|---|

| メリット | 回復が早い | |

| 治療スケジュール | 外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →手術・入院(2週間程度)→経過観察 他診療科紹介及び他院→外来受診(外科) →手術・入院(2週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 手術 | |

[内視鏡治療による合併症について]

内視鏡治療の際、大量の電流が流れると大腸に穴が開く場合(穿孔)があります。また、腫瘍を焼き切った場合、切った部分から出血を起こすことがあります。

当院におけるEMRによる合併症の発症率は出血が全体の約1.6%です。穿孔は1.0%です。

[合併症への対応]

・出血した場合、出血している部分を焼いたり、クリップで挟んだりして止血します。

・腸に穴が開いた場合、手術で治す場合もあります。

[術後合併症について]

術後には望まない不都合な状況が発生することがあります。これを合併症といいます。

術後合併症は手術と直接関係して発生する合併症と、操作と直接関係なく発生する合併症があります。

[外科手術と直結した合併症]

大腸癌の主な外科的合併症には、腸管のつなぎ目から便が漏れる縫合不全、お腹を切った創(きず)に細菌がつく創感染、食事開始後に発生する腸閉塞などがあります。

通常、切除した腸管の吻合は自らの再生力によってつながります。しかし、体内で腸管の再生がうまく行なわれない場合、縫合不全による腹膜炎やお腹の中に膿の溜まる腹腔内膿瘍をきたすことがあります。

この場合には、保存的に治癒することもありますし、吻合部の口側の腸に一時的に人工肛門を造らなければならない場合があります。そして、この人工肛門は約3~4カ月後に閉鎖することができます。

また、お腹の創に細菌がついて、赤くはれて膿が溜まり創感染をきたすことがあります。この場合、膿を出す処置が必要になります。

[大腸がんの手術と直接関係のない合併症]

死亡に結びつきかねない重篤な合併症として、肺炎と肺塞栓症があります。特にお年寄りの方はもともと呼吸状態がよくない場合があり、手術後の痛みなどで呼吸が十分にできなくなったり、痰をうまく出せなかったりして、肺炎を合併することがあります。肺塞栓症は、手術中に下肢の静脈の中に生じた血液の塊(血栓)が歩行を開始したときに、血管壁から外れ、肺の細い動脈に詰まって生じます。

これ以外にも、脳疾患や心疾患、麻酔薬や手術前後に投与された薬剤による肝機能障害などが起こることがあります。

これらの合併症は、医療過誤や過失によるものではなく、一定の割合で発生してしまいます。心配な方は、担当の医師にお尋ねください。

[手術後の生活について]

結腸を切除した場合 →

多くの場合術後1~2カ月でやや軟便の状態となり、日常生活に支障をきたすことはまれです。

直腸を切除した場合 →

直腸を切除した場合、切除部分により便をためる能力と便を押し出す能力が低下するため、排便の回数が増加したり、1回の便量が減少したり、残便感などの排便機能障害をきたしますが、こうした症状は月または年単位で改善するケースが多いです。

※大腸を切除したことによる栄養吸収や食事摂取量の低下、それらに伴う体重減少などのトラブルはほとんどありません。

[人工肛門を造設した場合]

人工肛門の日常管理は患者さまご自身で覚えて行なっていただく必要があります。心配な方は医師にご相談ください。

[補助療法]

再発の可能性の高い場合、放射線照射または化学療法による補助療法をおこないます。

[①術前照射]

| 目的: | 局所制御の向上、肛門括約筋温存率の向上 | |

|---|---|---|

| 対象: | 術前診断にて外科的剥離面へのがん露出の可能性のある症例、または側方リンパ節転移陽性症例 | |

[②術後照射]

| 目的: | 局所制御の向上 | |

|---|---|---|

| 対象: | 外科的剥離断端陽性または断端近接症例、局所進行症例 | |

[結腸がんの場合]

術前化学療法

| 目的: | 他臓器に転移している場合(非治癒因子)に行ないます。 | |

|---|---|---|

術後化学療法

| 目的: | リンパ節へ転移している、または悪性度が高い場合に行ないます。 | |

|---|---|---|

| 主な適用病期 | ステージ Ⅱ(一部)、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ(条件付) | |

[直腸がんの場合]

術前化学療法

| 目的: | 放射線治療の増感剤として用いられます。 | |

|---|---|---|

| 主な適用病期 | ステージ Ⅱ(一部)、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ(条件付) | |

術後化学療法

| 目的: | リンパ節へ転移している場合に行ないます。 | |

|---|---|---|

| 主な適用病期 | ステージ Ⅱ(一部)、Ⅲ | |

| 治療方法区分 | 化学療法 | |

[化学療法]

| 商品名 | 一般名 | 特徴 | |

|---|---|---|---|

| 経口(内服) | ティーエスワンカプセル | テガフール/ ギメラシル/ オテラシル |

テガフールの効果を増強する成分(ギメラシル)と副作用を防ぐ成分(オテラシルカリウム)を含む |

| ユーエフティカプセル | テガフール/ ウラシル |

ウラシルがテガフールの効果を増強する 日本で開発された薬剤 |

|

| ユーエフティE顆粒 | テガフール/ ウラシル |

ウラシルがテガフールの効果を増強する 日本で開発された薬剤 |

|

| 静脈注射 (注射) |

エルプラット | オキサリプラチン | 治療を続けるうちに手足や口唇周辺にしびれがおこる。 冷たいものに触れるとさらにしびれやすくなるので注意が必要。 しびれが改善しないようであれば薬剤を中止し回復を待つ。 場合によっては回復するまでに数ヶ月から半年以上かかることもある。 |

| トポテシン | イリノテカン | 重篤な下痢をおこすことがあるので、下痢による脱水に注意が必要 | |

| アバスチン | ベバシヅマブ | 国では2007年に発売開始された新薬 がん細胞に栄養を届けるための血管ができるのを防ぎ、がんを兵糧攻めにする 単独では使用せず、数種類の薬剤と同時に使用する |

|

| 5-FU | フルオロウラシル | 1960年代から使用されている薬剤 下痢や口内炎がおこりやすい。 |

|

| マイトマイシン | マイトマイシンCル | 日本で開発された薬剤 治療を続けるうちに副作用がでおこりやすくなる |

発見された段階のがんのステージ及び部位、患者様の身体状況により患者様個々の状態に合わせた計画をさせていただいております。受診の際に担当にお尋ねください。

医師 消化器内科 部長

仲地 健一郎 (なかち けんいちろう)

NAKACHI Kenichiro

日本消化器内視鏡学会認定指導医、 日本消化器内視鏡学会認定専門医、 日本消化器病学会認定消化器病専門医、 日本内科学会認定内科医、 厚生労働省「医師の臨床研修に係る指導医講習会」修了、 厚生労働省指定オンライン診療研修修了

医師の詳細はこちら

医師 消化器外科 主任部長 健康管理科, 地域医療連携室

草薙 洋 (くさなぎ ひろし)

KUSANAGI Hiroshi

日本外科学会認定医・外科専門医・指導医、 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、 日本消化器外科学会専門医・指導医、 日本食道学会食道科認定医、 博士(医学)

医師の詳細はこちら

医師 腫瘍内科 部長

大山 優 (おおやま ゆう)

OYAMA Yu

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、 米国腫瘍内科専門医、 米国血液科専門医、 日本臨床腫瘍学会指導医、 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、 日本臨床腫瘍学会協議員、 日本臨床肉腫学会理事、 日本サルコーマ治療研究学会評議員

医師の詳細はこちら

医師 放射線科 部長・放射線治療センター長

庄司 一寅 (しょうじ かずふさ)

SHOJI Kazufusa

日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会 放射線治療専門医、 厚生労働省指定オンライン診療研修修了

医師の詳細はこちら

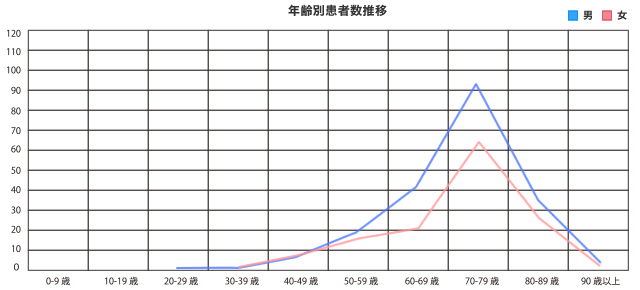

※患者数は検査入院除く

※手術件数は1患者に対する複数回手術もカウントしている

| 男性 | 202人 |

|---|---|

| 女性 | 142人 |

| 計 | 344人 |

男女別患者割合

| 0〜9歳 | 0 |

|---|---|

| 10〜19歳 | 0 |

| 20〜29歳 | 1 |

| 30〜39歳 | 1 |

| 40〜49歳 | 7 |

| 50〜59歳 | 19 |

| 60〜69歳 | 41 |

| 70〜79歳 | 93 |

| 80〜89歳 | 36 |

| 90歳以上 | 4 |

| 合計 | 202 |

| 0〜9歳 | 0 |

|---|---|

| 10〜19歳 | 0 |

| 20〜29歳 | 0 |

| 30〜39歳 | 2 |

| 40〜49歳 | 7 |

| 50〜59歳 | 17 |

| 60〜69歳 | 21 |

| 70〜79歳 | 64 |

| 80〜89歳 | 28 |

| 90歳以上 | 3 |

| 合計 | 142 |

| 外来 | 1381件 |

|---|---|

| 入院 | 85件 |

| 外来 | 344件 |

|---|---|

| 入院 | 11件 |

| 大腸がん患者数 | 344件 |

|---|---|

| その他の患者数 | 1184件 |

5大がん診療実績から見た大腸がん患者数割合

大体、2週間が目安ですが、他診療科で抗凝固剤を処方され服用している患者さまの場合、2週間以降でも出血される場合があります。手術を受ける方は必ず抗凝固剤の処方を受けている診療科の主治医と大腸がんの治療を受ける主治医のそれぞれにご相談ください。

基本的には止血されると自然に取れて排便と共に体内から排出されます。

食事の開始時期は手術を行なった部位(結腸、直腸)や手術の内容によって大きく異なるので患者さまの状態に合わせて担当医師とご相談ください。

造設後の管理については入院中に指導させていただき、管理方法を覚えた上で退院いただくようになります。最近では装具の改良が進み、排泄物の匂いも気にせず済むようになり非常に管理しやすくなりました。

また、当院では専門の外来診療も行なっておりますので不安な方は担当医師にお気軽にご相談ください。