| がん疾患名 | 胃がん | |

|---|---|---|

| 主診療科 | 消化器内科・外科 | |

| 診療科 | 連携内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 腫瘍内科 | 化学療法 | 併用によるがん治療 |

| 放射線科 | 診断・治療 | 併用によるがん治療 |

| 臨床病理科 | 病理診断 | 病理診断 |

| 緩和ケア科 | 緩和サポート | 身体的苦痛・精神的苦痛等のケア |

| 在宅診療科 | 在宅医療対応 | 在宅医療・在宅看護の実施 |

| 麻酔科 | 麻酔 | 手術時麻酔 |

| サポート | 連携内容 | 目的 |

|---|---|---|

| リハビリ | リハビリ | 身体機能の回復に向けたリハビリテーション |

| 臨床心理士 | 診療サポート | カウンセリングの実施 |

| 栄養士 | 栄養指導 | 栄養管理指導 |

| 薬剤師 | 医薬品の供給・情報提供 | 医薬品の調剤及び指導・相談など |

| NST | 栄養摂取 | 栄養摂取サポート |

当院の消化器内科は千葉県房総半島南部の基幹消化器内科であり、消化器内科医育成機関として、この分野における広範な疾患(救急疾患・重症疾患・消化器がん及び消化器慢性疾患など)に対応できる体制を整えています。

当院では、患者さまのがんの進行度(ステージ)に見合った、最適な治療法を選択し、治療を行なっています。治療にあたっては安全性と治療効果を重要視し、患者さまの身体的・経済的負担を少しでも軽減できるよう心がけています。

また、(一般・消化器)外科・腫瘍内科と密接に連携し、手術や化学療法の適応決定のために消化器外科・腫瘍内科との検討会を行っています。消化器内科での診断の結果、外科治療又は化学療法の適応があれば、当該科へ依頼し治療を継続します。

内視鏡検査及び治療件数が増加傾向にあるため、より安全な検査治療体制の確立に力を注いでいきたいと考えています。また、消化器系疾患の患者さまが非常に多い地域ですので、各専門分野別に臨床データベースを集計・分析し、今後のよりよい医療の提供に役立てたいと考えています。

消化器外科では胃がん治療ガイドラインに準拠して胃がん手術を施行していますが、昨今は75歳以上の患者さまが3分の1を超え、そのほとんどが様々な基礎疾患をもっているのが現状です。この中でいかに安全に確実に根治術を施行するかを心がけています。

超高齢化社会の到来により、杓子定規なガイドラインやエビデンスが通用しないのが現状です。今後はますます個々の患者さまに即したテーラーメードな外科手術を必要とされ、その努力を重ねていきたいと思います。

直径約1cm程度のファイバースコープを口から挿入し、直接胃の内腔を観察する検査です 。内視鏡には、小型のCCDカメラや生検用のチャンネルがあり、画像を写真に記録したり、胃の粘膜の一部を採取することができます。胃がんの診断には、直視による診断が有効になります。当院では粘膜層を詳細に観察するために洗浄機能を有するポンプを使用し、胃壁を洗浄しながら観察しています。(粘膜等に付着した粘液を取り除いて観察することができます)。NBI拡大観察によりがんの深さや種類、範囲まで診断できるようになりました。がんの確定診断は生検による病理検査にて行ないます。

| メリット | 病巣部を直接観察することができます。 主病巣の位置や大きさだけでなく、病巣の拡がりや表面の形状、凹凸、色調なども確認できます。 |

|

|---|---|---|

先端から超音波の出る特殊な内視鏡を口から胃の中まで挿入して行う検査です。胃壁の表面を観察する内視鏡検査と異なり、粘膜下の状態を確認することができます。病巣がどのくらいまで深く進展しているか、リンパ節の転移や、周囲の臓器への浸潤などについて詳しい情報を得ることができます。その結果により内視鏡治療の対象となるか、外科的手術(切除術)を行なうか決定いたします。

| メリット | がんの深達度を確認することができます。 | |

|---|---|---|

陽性造影剤として硫酸バリウムと陰性造影剤として発泡剤を服用して撮影する二重造影像を行います。

胃がんが疑われた場合、リンパ節や肝臓への転移、腹水の有無を確認する目的でCT検査を行ないます。造影剤を使う場合と単純のみの場合があり、造影剤を用いると血管と血管以外の構造物が認識可能なため、病変のオリエンテーション(定位)がより明確になります。検査臓器やその周辺をミリ単位の断層写真として観察することができ、CT検査の結果はX線検査や内視鏡検査の結果と総合して病期を的確に判断することに役立っています。また、化学療法や放射線治療の効果の把握などにも用いられます。

| メリット | 胃がんの他臓器への浸潤や転移を確認できます。 | |

|---|---|---|

胃がんのステージ(病期)分類は、胃がんが胃の壁のどの深さまで進んでいるか(T、深達度)、またどこのリンパ節まで転移しているか(N、リンパ節転移の広がり)を目安として、総合的に決めています。

胃がんの病期はⅠA、ⅠB、ⅡA、ⅡB、ⅢA、ⅢB、ⅢC、Ⅳの8つに分かれています(表参照)。IAが最も早期の胃がん、Ⅳが最も進んだ胃がんです。早期胃がんは、ほとんどがⅠAとⅠBに含まれます。ステージⅠAとⅠBは、治る可能性がきわめて高い病期です。なかでもIAであれば、手術ではなく内視鏡による治療でも治る場合があります。ⅡA、ⅡBは中くらいに進んだ胃がんで、手術により治る可能性の高い病期です。ⅢAとⅢBとⅢCは、進行はしているがまだ手術により治る可能性のある病期です。ⅢAのほうがⅢBより、ⅢBのほうがⅢCより、助かる可能性は高いといえます。Ⅳは、胃がんが進行して遠くの臓器に転移した状態で、現在の医学では完全に治すことが難しい病期です。

| 内視鏡手術 | 内視鏡的粘膜切除術(EMR)保険適応 |

|---|---|

| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)保険適応 | |

| 外科手術 | 開腹手術 ■定型手術 ■縮小手術 ■拡大手術 ■姑息手術保険適応 |

| 腹腔鏡下手術保険適応 | |

| 補助療法 | 化学療法保険適応 (一部適応外) |

| 放射線治療保険適応 |

胃癌治療ガイドライン2004年4月改訂[第2版] 日本胃癌学会編

※あくまでも一般的な目安なので、個人差があります

胃の粘膜の下に生理食塩水(またはヒアルロン酸またはグリセオール)を注射し、腫瘍を持ち上げ、その後ポリペクトミーの手技によって腫瘍を焼き切る方法です。

| 適応 | 早期の胃がんの中でも、リンパ節に転移のある危険性のほとんどない場合に適用されます。 | |

|---|---|---|

| 主な適用病期 | ステージⅠA | |

| メリット | 体への負担が少ない。胃を温存できる。 | |

| 治療 スケジュール |

外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→処置(入院1~2週間程度)→経過観察 | |

| 治療方法区分 | 内視鏡手術 | |

特殊なメスで腫瘍周辺部にマークをつけた後、粘膜下層にヒアルロン酸またはグリセオールを注射し、持ち上げて、専用の電気メスを用い病変を剥離して取り除きます。

| 適応 | 早期の胃がんの中でも、リンパ節に転移のある危険性のほとんどない場合に適用されます。 | |

|---|---|---|

| 主な適用病期 | ステージⅠA | |

| メリット | 体への負担が少ない、かつ、胃を温存できる。EMRより確実かつ広範囲な病変を摘除できます。 | |

| 治療 スケジュール |

外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 | |

| 治療方法区分 | 内視鏡手術 | |

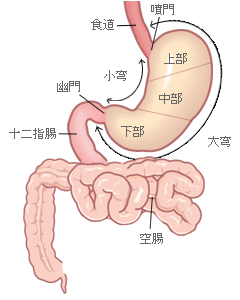

[定型手術]

胃の2/3以上の範囲の切除とD2郭清を行う方法で、多くの胃がんに現行も行われる手術方法であり、ガイドラインでは定型手術(普通の胃切除)と記載されております。

・幽門側胃切除術

胃の出口のほうを切除します。胃の中部または下部にがある場合に行なわれます。一般的に行われる方法です。

・噴門側胃切除術

胃の入り口のほうを切除します。胃上部の早期がんに対して行なわれます。

・胃全摘術

胃をすべて切除します。胃の上部進行がんや全体的に広がっている場合に行なわれます。

| 主な適用病期 | ステージⅠA、ⅠB、ⅡA、ⅡB、ⅢA、ⅢB、ⅢC | |

|---|---|---|

| 治療 スケジュール |

外来受診(消化器内科)→内視鏡検査等→外来受診(外科) →手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 他診療科及び他院紹介→外来受診(外科) 術前検査→手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 手術 | |

[縮小手術]

定型手術にくらべてリンパ節の郭清範囲や、胃の切除範囲や周囲の臓器の切除範囲を縮小して行うことができる、胃の手術の負担や手術後の障害を軽減することができる手術方法です。

| 主な適用病期 | ステージⅠA | |

|---|---|---|

| 治療 スケジュール |

外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 他診療科及び他院紹介→外来受診(外科) →手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 手術 | |

[拡大手術]

胃以外の他臓器(膵臓、脾臓や大腸、肝臓の一部など)を合併して切除したり、取り除くリンパ節の範囲を広げたりして、定型的に行われている手術の範囲を超えて行う手術です。

胃がんが膵臓などの周りの臓器に直接浸潤していて、合併切除をしないと胃がんが取りきれない場合やリンパ節転移の範囲が遠くまで及んでいる場合に行います。

| 主な適用病期 | ステージⅢA、ⅢB、ⅢC | |

|---|---|---|

| 治療 スケジュール |

外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 他診療科及び他院紹介→外来受診(外科) →手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 手術 | |

[姑息手術]

姑息手術は胃がんを治す目的ではなく、胃がんによる症状を軽減する緩和手術と、少しでもがんの量を減らす減量手術を目的として行われます。

・緩和手術

患者さんの生活の質を改善することが期待できます。

Ex.バイパス手術

・減量手術

がんの量をできるだけ少なくして、後の化学療法の効果を挙げることが期待できます。

| 主な適用病期 | ステージⅣ | |

|---|---|---|

| 治療方法区分 | 手術 | |

腹部に小さい穴を数ヵ所開けて、専用のカメラや器具で手術を行う方法です。通常の、開腹手術に比べて、手術による体への負担が少なく、手術後の回復が早いため、手術件数は増加しています。開腹手術と比べて、技術的難易度が高いため、胃がんに対する腹腔鏡下手術件数は全体としてはまだ少ないのが現状です。当院では1998年より施行しております。

| 主な適用病期 | ステージⅠA | |

|---|---|---|

| 治療 スケジュール |

外来受診(消化器内科)→内視鏡検査→外来受診(外科) →手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 他診療科及び他院紹介→外来受診(外科) →手術・入院(1~2週間程度)→経過観察 |

|

| 治療方法区分 | 腹腔鏡手術 | |

[内視鏡手術治療による合併症について]

内視鏡治療の際、大量の電流が流れると胃に穴が開く場合(穿孔)があります。また、腫瘍を焼き切った場合、切った部分から出血を起こすことがあります。

当院のESDにおける合併症の発生状況は穿孔2.5%、後発出血2.8%、後発穿孔0.1%です。

合併症への対応

・出血した場合、出血している部分を焼いたり、クリップで挟んだりして止血します。

・胃に穴が開いた場合、開いた場所をクリップで挟むことでほとんど治りますが、まれに手術が必要な場合があります。

[術後合併症について]

術後には望まない不都合な状況が発生することがあります。これを合併症といいます。

胃がん手術は胃の切除(全部または一部)、リンパ節郭清、消化管再建(消化管をつなぎ合わせて術後食事ができるようにすること)の三つの操作から成り立っています。

術後合併症はこれらの手術と直接関係して発生する外科的合併症と、操作と直接関係なく発生する心臓病、肝機能障害などの一般的な合併症があります。

[胃がんの手術と直結した合併症]

胃がん手術後の3大合併症として

・消化管のつなぎ目が漏れる縫合不全

・リンパ節郭清で広範な操作を受ける膵臓に生じる膵液瘻(膵臓の消化液が膵臓の切離面や膵臓の実質から漏れて、たまりを作るもの)

・腹腔内膿瘍

が上げられています。

縫合不全も膵液瘻も大半の場合は感染を伴いますので、お腹の中に膿の塊を作ります。これを腹腔内膿瘍といいます。ですから、多くの場合は三つの内の少なくとも二つが同時に発生します。これ以外に腸閉塞、創感染などがあります。

[胃がんの手術と直接関係のない全身合併症]

手術操作とは直接関係しませんが、死亡に結びつきかねない合併症として、肺炎、肺塞栓症があります。肺炎は上腹部の手術では腹式呼吸への影響が出やすく、数%の率で発生します。ことに高齢者では注意が必要です。肺塞栓は手術中に下肢の静脈中に生じた血栓が歩行を開始した時などに血管壁から外れ、心臓そして肺へ流れ、肺動脈が詰まってしまうことが原因で生じます。周術期に投与された薬剤で生じる肝機能障害などもあります。

[手術による後遺症について]

術後、胃を切除または摘出したことにより胃の機能が失われてしまいます。そこで、切除後の後遺症に対する治療および生活指導と、胃全摘後の大球性巨赤芽球性貧血など術後障害に対しては適切な治療や予防が必要となります。

手術した後、お腹の中で腸があちこちにくっつき、腸の流れが閉ざされて、便やガスが出なくなってしまう癒着を起こしやすい状況にあります。

癒着により腸が急カーブしたり、せまくなってしまうことがあります。そこに食べ物がつまると、便もガスも出なくなります。また、ときには腸がねじれて、腸の流れが閉ざされてしまうこともあります。

多くの場合には、絶食していると自然に治るのですが、ときには癒着を剥がしたり、ねじれを治すために手術が必要な場合があります。腸がねじれて、腸を栄養する血管まで締めつけられると、時間とともに腸が壊死(腸管の細胞が死滅してしまうこと)して、腸に穴が開いたりして大変危険です。吐気や嘔吐に加えて痛みが強い場合には、必ず担当医にご相談ください。

胃の切除後は、今まで胃の中で攪拌(かくはん)されて少しずつ腸に移動していた食物が、一度に急に腸に流れ込む状態になるために起きる不愉快な症状のことをいいます。ダンピングには食事中から食後30分以内に発現する動悸、発汗、めまい、眠気、腹鳴(おなかがごろごろはげしく鳴ること)、脱力感、顔面紅潮や蒼白、下痢などが起こる早期ダンピング症候群と、食後2~3時間のころに突然脱力感、冷汗、倦怠感(けんたいかん)、集中力の途絶、めまい、手や指の震え、まれですが、ひどい場合は意識が遠のくような症状が起こる後期(晩期)ダンピング症候群があります。

胃を切除すると貧血が起こります。その主な原因は、鉄分とビタミンB12の不足です。胃の切除により、鉄分やビタミンB12が吸収されにくくなるために起こります。

また、胃全摘後にはビタミンB12の吸収ができなくなります。そのため体内のビタミンB12の蓄積がなくなった時(手術後4~5年目以降)から、ビタミンB12の注射による定期的な補充が必要になります。

血液検査を定期的におこない、不足していないかチェックする必要があります。

胃の手術をおこなうことにより、カルシウムの吸収が悪くなることから骨内のカルシウムが減少し、骨が弱くなりやすい状態になります。

そのため、普段からのカルシウムの摂取を心がけるだけでなく、定期的に骨のカルシウムの濃度(骨塩量)を測定し、必要であればカルシウムや、ビタミンDの投与をおこなう必要があります。

手術によって胃の入口(噴門)の逆流防止の機能が損なわたため、術後に腸液(苦い水)や胃液(酸っぱい水)が口のほうへ上がってきたり、胸やけなどの症状が見られることがあります。特に胃全摘や、噴門側胃切除の術後に多く見られます。

こうした症状がある場合、上半身を20度くらい高くして寝るとよいのですが、病状に応じて粘膜保護剤、制酸剤、酵素阻害薬(有害な酵素作用を止める)などさまざまな薬を投与する場合があります。

胃を手術した際に、胆嚢の神経が切れてしまう場合があります。そのために胆嚢の動きが悪くなり、あとで胆嚢に炎症を起こしたり、胆嚢内に結石ができることがあります。症状が強い場合には手術が必要になり、広い範囲のリンパ節を郭清して,胆嚢の神経が完全に切れた時には(予防的に)胆嚢を切除することもあります。

なお、胆嚢は胆汁を溜める臓器であり、胆汁自体は肝臓で作られているので胆嚢を切除しても大きな障害はありません。

胃を切除したことにより胃が小さくなり、あるいは全摘によりなくなったことから起こるすべての症状を小胃症状といいます。単に胃が小さくなったことによって、食事が少ししか入らない、あるいは、すぐにお腹が一杯になるといった症状は最も一般的な小胃症状であり、手術を受けられたほとんどの方が経験される症状です。患者さんの中には、再び、胃が生えてくる、あるいは残った胃が大きくなると思っておられる方がおられますが、そのようなことはなく、単に、お腹の環境が新しい状況に順応してゆくにすぎません。したがって、少しでも早く、お腹を順応させてやることが大切になります。そのためには、食事のとり方が大切です。

[化学療法]

| 適応 | 化学療法は以下の4つの治療に対して行います ・転移・再発に対する治療 ・術後再発予防としての治療 ・術前投与としての治療 ・手術が行えない場合の治療(進行発生症例など) |

|

|---|---|---|

| 主な適用病期 | ステージⅡA~Ⅳ | |

| 治療方法区分 | 化学療法 | |

※抗がん剤の種類と使用方法について

胃がんに使用される抗がん剤は注射(点滴)薬と内服(経口)薬があります。

抗がん剤は一種類のみで使用されることもありますが、複数の薬を組み合わせる方法(併用療法)もあり、治療内容によって異なります

| 商品名 | 一般名 | 特徴 | |

|---|---|---|---|

| 経口(内服) | ティーエスワンカプセル | テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム | テガフールの効果を増強する成分(ギメラシル)と副作用を防ぐ成分(オテラシルカリウム)を含む |

| 静脈注射(注射) (注射) |

シスプラメルク | シスプラチン | 腎臓の機能が弱い人には使用できない シスプラチン点滴前と後に数リットルの水分を点滴することで腎臓を保護する |

| タキソール | パクリタキセルン | アルコールが含まれるのでアルコールにアレルギーがある人には使用できない | |

| タキソテール | ドセタキセル | セイヨウイチイの葉から抽出された成分から開発された | |

| トポテシン | イリノテカン | 重篤な下痢をおこすことがあるので、下痢による脱水に注意が必要 | |

| 5-FU | フルオロウラシル | 1960年代から使用されている薬剤 下痢や口内炎がおこりやすい。 |

|

| ハーセプチン | トラスツヅマブ | 毎週もしくは3週毎に点滴する治療法があります。 また、「TCH」という治療法に使用されます。 主な副作用はインフュージョンリアクションといって、 点滴してから24時間以内(通常は点滴開始直後や点滴中)に起こる発熱や悪寒といった症状があります。 |

上記の内容はあくまでも目安です。

発見された段階のがんのステージ及び部位、患者様の身体状況により異なるため、患者様個々の状態に合わせた計画をさせていただいております。受診の際に担当にお尋ねください。

医師 消化器内科 部長

仲地 健一郎 (なかち けんいちろう)

NAKACHI Kenichiro

日本消化器内視鏡学会認定指導医、 日本消化器内視鏡学会認定専門医、 日本消化器病学会認定消化器病専門医、 日本内科学会認定内科医、 厚生労働省「医師の臨床研修に係る指導医講習会」修了、 厚生労働省指定オンライン診療研修修了

医師の詳細はこちら

医師 消化器外科 主任部長 健康管理科, 地域医療連携室

草薙 洋 (くさなぎ ひろし)

KUSANAGI Hiroshi

日本外科学会認定医・外科専門医・指導医、 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、 日本消化器外科学会専門医・指導医、 日本食道学会食道科認定医、 博士(医学)

医師の詳細はこちら

医師 腫瘍内科 部長

大山 優 (おおやま ゆう)

OYAMA Yu

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、 米国腫瘍内科専門医、 米国血液科専門医、 日本臨床腫瘍学会指導医、 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、 日本臨床腫瘍学会協議員、 日本臨床肉腫学会理事、 日本サルコーマ治療研究学会評議員

医師の詳細はこちら

医師 放射線科 部長・放射線治療センター長

庄司 一寅 (しょうじ かずふさ)

SHOJI Kazufusa

日本放射線腫瘍学会・日本医学放射線学会 放射線治療専門医、 厚生労働省指定オンライン診療研修修了

医師の詳細はこちら

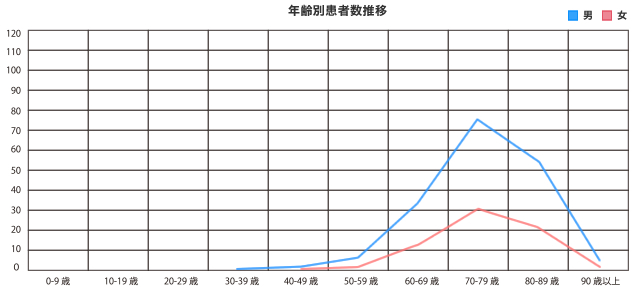

※患者数は検査入院除く

※手術件数は1患者に対する複数回手術もカウントしている

| 男性 | 180人 |

|---|---|

| 女性 | 70人 |

| 計 | 250人 |

男女別患者割合

| 0〜9歳 | 0 |

|---|---|

| 10〜19歳 | 0 |

| 20〜29歳 | 0 |

| 30〜39歳 | 1 |

| 40〜49歳 | 2 |

| 50〜59歳 | 7 |

| 60〜69歳 | 33 |

| 70〜79歳 | 77 |

| 80〜89歳 | 54 |

| 90歳以上 | 6 |

| 合計 | 180 |

| 0〜9歳 | 0 |

|---|---|

| 10〜19歳 | 0 |

| 20〜29歳 | 0 |

| 30〜39歳 | 0 |

| 40〜49歳 | 1 |

| 50〜59歳 | 2 |

| 60〜69歳 | 12 |

| 70〜79歳 | 31 |

| 80〜89歳 | 22 |

| 90歳以上 | 2 |

| 合計 | 70 |

| 外来 | 479件 |

|---|---|

| 入院 | 38件 |

| 外来 | 90件 |

|---|---|

| 入院 | 6件 |

| 胃がん患者数 | 250件 |

|---|---|

| その他の患者数 | 1278件 |

5大がん診療実績から見た胃がん患者数割合

嘔吐反射は人により程度が異なります。咽頭麻酔だけで反射なく検査を受けられる方もいらっしゃれば、反射が強くてとても検査が受けられない方もいらっしゃります。当院では患者様の申告により使用する静脈麻酔の量を変えて、楽に検査を受けていただけるよう対応しております。

ただし、麻酔を利用して検査を受けられる患者様へは帰路の運転の安全性が損なわれるため、患者様ご自身の運転による来院をお断りしております。

麻酔を利用した検査を希望される患者様は、来院の際にはどなたかに運転をお願いするか、公共の交通機関をご利用の上、来院頂きますようお願いいたします。

当院外来では鼻からカメラを挿入する経鼻型内視鏡検査は行っておりません。

ピロリ菌に感染することにより粘膜が薄くなったり、腸の粘膜に似て弱くなる(腸上皮化生)ことから非感染者に比べて発がんしやすくなります。

ピロリ菌検査・ピロリ菌除菌については胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃がんの患者さまについては健康保険が適用されますが、それ以外の患者さまが希望される場合は自費診療になります。詳細につきましては外来予約係にお問合せください。

胃がんの治療中に他診療科で処方されている抗凝固剤の服用を一定期間中止して頂く場合があります。

服用されている方は必ず抗凝固剤の処方を受けている診療科の主治医に中止の許可を得てから胃がんの治療を受ける主治医に申し出てください。

がんのステージが同じであっても、がんの占拠部位やリンパ節転移の有無や全身状態などが異なるため、診察や検査結果を基に患者さま一人ひとりに合った最善の治療を選択します。

当院では手術後間もなく理学療法士によるリハビリテーションを行っております。特に地域特性から高齢な患者さまが多いため、手術をきっかけに寝たきりにならないよう、可能な限り術後の早い段階でリハビリテーションを開始致します。

腹腔鏡下による手術の適用は術前検査の診断の段階で、

・病巣が5cm以下

・病巣が粘膜下層の浅い部分にとどまっている

・リンパ節への転移がない

・病巣の部位が胃の中部または下部

・腹腔鏡下手術の施行について本人の承諾が得られる

患者さまに限らせていただいております。詳細については医師にご相談ください。